Achitecte associée à Architecture Studio depuis 2001 et Vice-présidente de l’AFEX depuis 2012, Roueïda AYACHE est une figure emblématique de l’architecture. Née et grandit au Liban, elle a su laissé son empreinte un peu partout dans le monde, à travers des projets à la fois innovants et durables. Son parcours riche et diversifié englobe une large gamme d’œuvres, allant de l’architecture de culte aux impressionnantes tours et quartiers multifonctionnels. Par son approche créative et engagée, Rouaida contribue à redéfinir les contours de l’architecture contemporaine.

Pour commencer, nous aimerions savoir plus sur votre enfance et votre parcours académique. Avez-vous toujours été passionnée par l’architecture, ou est-ce une passion qui s’est développée plus tard ? Y a-t- il des aspects spécifiques de votre enfance qui ont influencé ce choix de carrière ?

Au départ, j’avais un oncle qui était jeune et faisait ses études de médecine et moi je trouvait que c’était très bien d’être étudiante comme lui, parce qu’on est toujours influencé par l’entourage qu’on trouve heureux et sympa. Mais après j’étais hospitalisée à 14 ans et je me suis dis “Non c’est pas ça que je voudrais faire”, et j’ai commencé à réfléchir à ce que je voudrais vraiment faire plus tard, et j’entands parler de l’architecture, je demande “Qu’est ce que c’est l’architecture?” et on m’explique qu’on dessine et fait du design du bâtiment sans calculer comme les ingénieurs, et je me suis dit “Mais oui !! C’est ça ce que j’aime faire moi!” Parce que en fait, qu’on j’avais 9 ou 10 ans je passais mon temps à fabriquer des meubles en carton. C’est comme ça que je me suis dit :” Ça, c’est mon métier” Toute de suite comme ça une fois qu’il est partie le nuage de vouloir être médecin.

Mais après, la guerre (au Liban) a éclatée, et elle va avoir beaucoup d’importance dans mon choix de l’architecture, parce que durant la guerre il se passe beaucoup de choses terribles, beaucoup de belles choses sont démolies et il y a beaucoup de constructions qui se font dans l’urgence, qui vont défigurer des paysages puisqu’on n’a pas le temps pour faire les choses bien. Et alors je vivais dans cet univers qui était fait de violence, de beauté perdue, et de laideur qui sort. Et quand on est enfant on rêve toujours de changer le monde et de créer un univers dans lequel on peut se réfugier. Et l’Architecture fait toujours une partie importante de l’univers qu’on imagine. Et donc c’est comme ça qu’est venue surtout mon envie de faire l’architecture, c’est l’envie de sortir de ce que je voyais se transformer autour de moi, et qui touchait directement la ville. Je dirais, il y a beaucoup de victimes humaines mais il y a aussi des victimes territoriales et des victimes environnementales. Donc oui, effectivement à 14 ans j’étais déjà sûre que je ferai l’architecture, et à 10 ans mes hobbies étaient de faire spontanément ce que je ne savais pas être l’architecture, des petites maquettes en carton et du meuble en miniature.

Et durant le début de votre parcours universitaire, quel architecte vous a influencé le plus, et vous a servi comme source d’inspiration ?

Pour moi ça a toujours été Mies Van Der Rohe, j’avais pourtant lu pas mal de ce que Le Corbusier avait écrit quand j’avais démarré les études d’architecture à 16 ans, et je trouvais toujours que Le Corbusier avait des mérites, peut être parce que tout Beyrouth est fait par une architecture type Le Corbusier, mais quand on le lit, on se dit que heureusement il était meilleur architecte que théoricien. Alors que Mies Van Der Rohe, je trouvais qu’il avait une grande compréhension de ce que ça veut dire l’espace, et le vide entre les choses. C’est à dire d’arriver à faire exister quelque chose d’immatériel.

Est-ce que vous pensez que peut être cela est dû au fait que Le Corbusier n’était pas architecte de formation?

Non je pense pas, je crois d’ailleurs que Van Der Rohe ne revendiquait pas d’être théoricien, il a beaucoup moins écrit que le Corbusier. Il disait évidement le fameux “Less is More” mais il se refusait de faire des commentaires et de théoriser. Je ne crois pas que ça soit lié à la formation, finalement notre métier c’est inné. Il y a des gens qui n’ont pas le diplôme mais qui ont un sens architectural. Je crois que le Corbusier a toujours été repris – et pas toujours avec bonheur- . Mies Van Der Rohe était aussi beaucoup repris pour des formes devenues un peu banalisées dans un style international qu’on lui a parfois attribué, pas à l’époque des belles villas et du Pavillon de Barcelone, mais à l’époque des tours avec des murs rideaux. Mais moi je trouve que Mies Van Der Rohe est beaucoup plus intéressant que ceux qui se sont revendiqués de Mies Van Der Rohe. Je pense que Le Corbusier et Van Der Rohe sont deux modernités qui ont eu des points de divergence et des points de convergence mais c’est ça, j’apprécie l’architecture du Corbusier, mais beaucoup moins ses écrits, surtout où il disait « Il fallait accueillir uniquement les hommes productifs et les mettre en ville » (La Ville Radieuse – 1935) (1) , moi je trouve ça un peu difficile à accepter.

Vous avez fait vos études d’architecture ici à Paris. Est-ce que votre vécu à Paris a bien dévié votre carrière, par rapport à ce qui pourrait être si vous étiez restée à Beyrouth?

J’ai commencé à Beyrouth en fait ! J’ai fait 3 ans dont une année préparatoire à l’Académie Libanaise des Beaux Arts à Beyrouth. C’était pendant la guerre, et l’académie n’avait pas fait la grande révolution qui s’est passé ici (à Paris) en 1968. Les écoles d’architecture qui ont abandonné complètement l’apprentissage de l’architecture classique. Alors moi j’ai fait une première année préparatoire où j’ai étudié d’architecture classique et on a compris qu’est ce que c’était le module et comment on pouvait travailler sur une colonne, une éducation que je recommande beaucoup à ceux qui n’ont pas la chance de vivre en Europe et de voir toujours les proportions des ordres classiques en réalité. Ce qui est de très bien parce qu’il permet de comprendre le rapport entre le vide et le plein, et les proportions des choses. Par exemple quand on a travaillé sur la tour Rotana (2) à Amman, Jordanie, où on trouve pas mal d’archéologie romaine, l’idée de comment fuseler une colonne nous a d’hommage à la colonne, qui est tout sauf un cylindre.

Alors au Liban, c’était encore la guerre, on avait très peu accès aux revus et on ne pouvait pas chercher de références, mais on avait de bons profs formés dans ce qu’on appelle “La modernité”, ils étaient tous des enfants du Corbusier, pour qui l’architecture c’est “Le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. » (Vers une architecture » – 1923) (3). C’était ça la manière dont ils nous ont enseigné l’architecture, la modernité qui a démarré aux années 30 avec les avant-gardes, et qui c’est poursuivie dans les années 60.

Ensuite j’ai fait 2 ans au Liban après la préparatoire, on a quand même travaillé assez techniquement parce qu’il y avait encore la vision d’ingénieur-architecte, on demandait que la structure soit étudiée dans les projets. Et j’arrive (Après) en France où je fais ma 3ème année, et là je découvre l’École Spéciale, qui m’a énormément marquée, une école qui contient toutes les nationalités du monde, une école très cosmopolite, et moi j’ai aimé sortir du monde très clos du Liban en guerre. Après j’ai fait une rencontre incroyable qui m’a beaucoup déterminé dans ma vie d’architecte, c’est Paul Virilio (4), penseur, et architecte. Il a marqué des générations d’architectes, il était très visionnaire, il travaillait la Dromologie (l’étude du rôle joué par la vitesse dans les sociétés modernes), et il a anticipé ce que serait notre civilisation avec le Web, il disait tout le temps “Tout arrive”, qui veut dire qu’on va aller dans un système d’interactivité, et c’est comme ça qu’il a anticipé la grande révolution sociétale des réseaux sociaux. Alors pour répondre à qu’est ce qui a marqué mon parcours académique, je dirais que Paul Virilo l’a dominée, et aussi le fait d’avoir été entre deux manières de concevoir les études d’architecture, la manière un peu moderne à Beyrouth, et la post-moderne en France, dont on était déjà sur le point d’en sortir quand j’étais arrivée. Je me souviens déjà d’une expo que j’avais vue et qui s’appelait “Temps sauvage et incertain” (5)(1989) , c’était l’époque du déconstructivisme, du suprématisme, Zaha Hadid a commencé à émerger, Tschumi, Rem Koolhaas, donc on n’était plus dans ce que les post-modernes avaient pensés, on était vraiment dans l’époque d’après. Donc toutes mes études étaient marquées par ça. La post modernité avait sortie le monde de la modernité, et avait donné une conscience très forte que la ville est faite par des fragments d’architecture, que l’architecture doit construire forcément une ville quelque part, donc en ça elle a une forme de complexité, et que faire un bâtiment autonome ne fabrique pas la ville qui interagit avec ses habitants. Mais l’idée n’était pas mal de dire que l’architecture construit l’espace urbain, et donc nous on arrive et on sort du post-modernisme, C’était une époque très créative, une époque où sont arrivés Gehry, Tschumi, C’était une époque où tout était possible.

Vous avez parlé de Zaha Hadid et de ses débuts. Dans l’une de ses interviews, elle a évoqué qu’elle « voyait ses origines comme une source d’inspiration », en particulier dans la manière dont elle utilisait les formes organiques et les motifs fluides. Elle poursuit ensuite : « Malgré les obstacles que j’ai dû surmonter en tant que femme d’origine arabe dans le domaine de l’architecture… »

Avez-vous, vous aussi, rencontré et surmonté des obstacles similaires au début de votre carrière ?

Au départ, être femme, jeune, d’origine arabe, et arrivant sur mon premier chantier, j’ai dû faire mes preuves par 1000, un homme à ma place aurait fait ses preuves par 500. Parfois quand j’attends le départ de la réunion, par défaut la personne qui arrivât pensait que j’étais la secrétaire, et comme si une femme est toujours sensée être l’assistante de quelqu’un. Cela énervait un peu mais puis on s’en sort quand on montre qu’on se débrouille bien, qu’on sache résoudre les problèmes et qu’on a une vision des choses. Après j’ai senti que quand on est femme il faut faire attention sur chantier à ne pas blesser les autres. C’est à dire, ce que un homme pourrait leur dire va peut être pas les blesser, mais qu’une femme le dise, elle doit prendre une autre forme. Et ça je l’applique toujours, je le trouve pas anormal, il faut pas qu’ils se sentent humiliés par une femme, quelque soient les hommes, quelque soit le pays, quelque soit l’origine. J’ai eu toujours l’idée que si je me comportais comme un homme sur le chantier ça ne marchait pas, donc il fallait que j’adapte ce qu’on veut comme résultat au fait que je suis une femme, et moi j’ai pas forcement envie de me comporter comme un homme non plus, après on est soi-même et dans ce soi-même il y a tout, il y a aussi que je suis méditerranéenne et que mon ton monte vite. C’est comme les langues il faut arriver à traduire, et être une femme c’est aussi une langue. La question aujourd’hui c’est est ce que l’humanité est prête à avoir des femmes chefs ? Je crois que oui mais à quel niveau ? Mais globalement, je dirais que j’ai pas souffert d’être une femme, et aujourd’hui je travaille dans les pays arabes, où être une architecte femme ne pose pas un problème, au contraire ils assimilent l’architecture à l’art et à la beauté.

Vous avez travaillé à ArchitectureStudio depuis votre début, et vous y êtes architecte associée depuis 2001, est ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours chez AS ?

J’ai passé mon diplôme à l’Ecole Spéciale d’Architecture en 1989, et je suis arrivée à AS 15 jours après, je cherchais un travail et j’avais vu chez une de mes amies de l’école que l’agence cherchait du monde, on m’a donné les coordonnées et j’appelle et je dis “Je veux faire un stage chez vous!” , C’était le 16 Juin 1989, et donc je me retrouve chez ArchitectureStudio en tant qu’architecte stagiaire. Ensuite je suis partie parce que j’ai eu la chance d’avoir un contrat avec le ministère de Grands Travaux, pour développer le programme d’un musée d’architecture. Mais après je suis revenue parce que j’ai beaucoup aimé AS, et j’y suis depuis 1991 en continu, je suis devenue associée en 2001, et c’est ici que j’ai été formée. En effet Martin Robain (6) et Rodo Tisnado (7) m’ont beaucoup appris et je leurs dois énormément. Rodo m’a formée pour tout ce qui est géométrique et le Tracé rouge, et Martin m’a appris la conduite générale des projets, c’est à dire, il n’y a pas juste le dessin mais il y a la vision, il y a les discussions avec les MOA, les maires, les porteurs du projet …etc.

En parallèle, vous avez eu un diplôme en Philosophie de la Sorbonne. Est-ce que l’étude de philosophie a changé votre vision, elle s’est manifestée à travers vos travaux ?

Ça c’était 10 ans après mon diplôme d’architecture, j’ai eu un DEA en philosophie option A, c’est à dire la philosophie liée à l’art. Est-que ça a influencé mes travaux? Moi je trouve que c’est l’inverse, il y avait beaucoup de choses que j’avais envie d’écrire, et je me suis dit ça serait bien que je puisse aller suivre quelques cours et discuter avec quelques professeurs. Mon mémoire était sur le thème de l’art fantastique, et je trouvais que c’était souvent traité comme si c’était pour les films d’horreurs, alors que il y a dans l’art une place pour le fantastique. Et donc j’ai eu beaucoup de sujets durant mon DEA qui étaient passionnants comme l’histoire de l’art et l’art contemporain. Moi je l’ai fait plutôt par dilettantisme et par plaisir, et ça m’a beaucoup appris parce que ça m’a obligé à écrire, ce qu’on ne faisait pas trop lorsqu’on est architecte. Et je l’ai fais surtout parce qu’il avait beaucoup de choses que j’avais besoin de formaliser. J’ai voulu – dans ce monde académique – montrer des points de tangence entre la forme de la ville et l’infini des situation qu’elle peut offrir, qu’il y a des liens très forts entre les trames urbaines, et la trame de certains romans. D’ailleurs j’ai fait un exposé qui s’appelait “Le roman à trame urbaine”, et ça c’est une thématique que j’aime beaucoup, parce que la ville c’est l’infini des possibles, et j’adorais ces formes de romans où tout est comme un coup d’œil jeté sur une ville et les choses se trament, sans que celui qui écrit te donne l’impression qu’il sait où il va t’amener exactement.

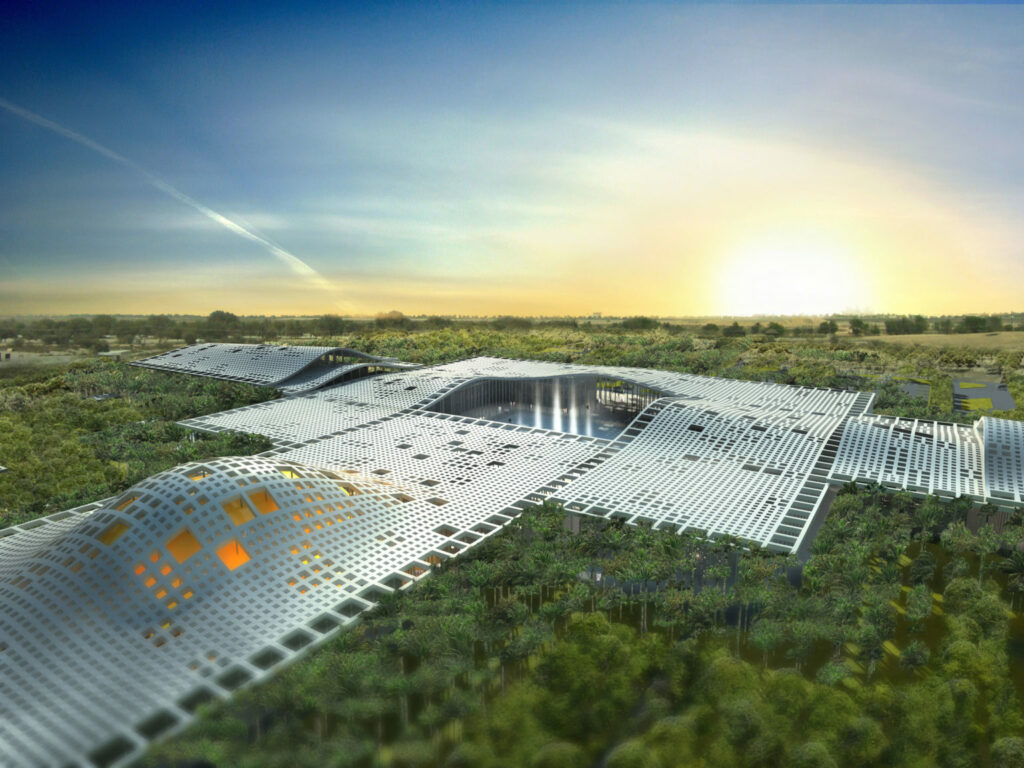

Durant votre carrière, vous avez réalisé plusieurs projets internationaux, notamment au Moyen Orient? (Quartier d’affaires Caire / Théâtre al Manama / Centre Culturel Oman(.8.)) Est ce que c’était un choix personnel de votre part ? Et est-ce que votre position a dirigé l’intérêt d’ArchitectureStudio plus vers le moyen-orient ?

Ce sont des projets de AS que j’ai dirigée comme associée, en anglais c’est “ Partner in charge”, ce sont des projets sur lesquels j’ai beaucoup contribué. AS était toujours une agence faite des occasions qui se présentent, on a été invité en 2002 à un concours qui a été très marquant dans l’histoire d’AS, qui est l’entrée Ouest de la Mecque(9), et on était les premiers à dire qu’il faut sortir du tout-voiture et avoir, dans cette ville qui est la Mecque et qui a une envergure spirituelle, une place pour les piétons et les pèlerins , et donc on a beaucoup travaillé sur ça et on a finalement remporté le concours. Mais la contribution de Marc Lehman(10) était beaucoup plus importante que la mienne. Mais après, avoir gagné ce concours, l’envie de AS d’aller à l’international, et le faite que je suis libanaise, arabophone et que j’avais quelques contacts, a donné une visibilité de la teneur arabe aux associés d’AS.

Parmi vos projets, on trouve la tour “Al Nahr” à Beyrouth, avec des jardins suspendus et une façade filtrante ; les logements “Nad al Hammar” à Dubaï, avec des jardins intérieurs, une enveloppe extérieure et une façade épaisse ; et la tour “Rotana” à Amman, avec un mur-rideau protégé par des brise-soleil.

Vous avez évidemment une approche environnementale dans la conception de vos tours. Pouvez-vous nous en parler plus en détail ?

C’est vrai que les pays du golf ont des climats extrêmes, et on se rend compte que pour pouvoir vivre en dehors des shoppings mall et des espaces d’air conditionnée, il faut repenser à la fois l’architecture et la ville. L’un des premiers contacts qu’on a eu avec les pays du golf était le Qatar. A l’époque il n’y avait pas beaucoup d’immeubles au Doha, on a eu quelqu’un de très visionnaire qui est qatari, et qui vient nous dire “Est ce que vous voulez faire un master plan de la ville de Lusail” et je lui ai dit “Si c’est pour faire des pastiches, nous n’irons pas, Par contre si c’est pour comprendre comment fonctionne un artère où il y a des showrooms et des vitrines avec de beaux espaces publics qui correspondent au climat qatari, on le fera”. Et c’est ce qu’on a fait, et ça passer – dans les pays arabes – des espaces climatisés et des immeubles en verre miroir, à un monde où on aime bien les espaces extérieurs et on apprécie l’attitude environnementale. D’une autre part il y avait le fait que les pays arabes cherchent une identité contemporaine qui soient la leur, et si on retourne en arrière on trouve tous ces matériaux qui viennent localement, et comment était l’architecture avant le 20ème siècle, avant la climatisation et la voiture. Et on commence à regarder quelles étaient les formes de réponse au climat et à la société avant l’arrivée de la modernité, à étudier comment ces formes peuvent en elles-mêmes nourrir la modernité, sans les pasticher. On s’est mis sous l’angle de l’identité d’un lieu, d’un paysage, d’un site et le côté “Sustainable”, c’est à dire le développement durable, l’environnement y est très lié. Par exemple quand on fait une maison à cour intérieure ça devient un îlot de fraîcheur à l’intérieur, et cette forme de patio qu’on a beaucoup utilisé dans des pays où on préfère être protégé de l’extérieur pour préserver l’intimité, elle a réussi climatiquement, et la cour devient un espace tampon, et on retrouve une architecture qui est à la fois environnementale, et appartient à l’identité du lieu. Après tout, l’identité n’est pas figée, et le style de vie est voulu.

Alors, est-ce que c’était là votre principe dans la conception des mosquées ? Vous avez en effet démontré que l’architecture islamique peut évoluer tout en conservant ses principes fondamentaux et ses composants de base, comme dans l’exemple du Jame’ Unnas Complex à Dammam, avec sa forme souple et sa nouvelle interprétation du dôme et du minaret, ou encore la Mosquée du roi Abdallah à La Mecque, avec ses quatre minarets et son dôme à double coque.

Comment avez-vous relevé ce défi : vous inspirer du passé sans le copier, et créer un équilibre entre modernité et tradition ?

D’autre part, on remarque un contraste très intéressant dans vos travaux avec l’église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, à Paris. Elle se présente comme un cube parfait, contrairement à vos mosquées, et son plan adopte une organisation traditionnelle selon la croix grecque.

Il faut réellement du génie pour maîtriser à la fois l’architecture islamique et l’architecture catholique. Comment avez-vous réussi ce contraste ? Quels ont été les principaux défis, et surtout les différences, dans la conception de lieux de culte aussi distincts ?

Pour une mosquée il y a toujours l’orientation, le Mihrab, le Minbar et tout un rituel. L’église aussi avait son propre rituel, il faut arriver à comprendre que le rituel est éternel, et l’architecture doit pouvoir parler en langage compréhensible et contemporain, tout en assurant que la tradition peut remonter à très loin dans le temps.

Pour les mosquées, Marc Lehman a beaucoup travaillé sur celle de la Mecque (Mosquée Roi Abdallah), et on a travaillé sur un dôme qui reprend la forme de l’arc qu’on peut trouver dans la région, et c’est devenu comme une sorte d’exosqulette où la mosquée est essentiellement en elle-même un très grand dôme. Ensuite pour le concours de la mosquée de Dammam, on l’a faite avec des formes plus fluides, parce que dedans il y a une mosquée, un centre culturelle, une crèche, des magasins et des boutiques, et donc finalement on a réalisé une grande toiture d’où émerge le dôme. Il faut dire que l’Arabie Saoudite est grande, donc la nature du climat et du paysage sur la mer rouge n’est pas du tout celle du golfe, et donc l’idée de répondre différemment était importante pour nous. Et en plus Jeddah était sous une influence turque, donc il y a, pas mal de formes qu’on peut retrouver dans les mosquée de Sinan, comme les 4 minarets. En plus le climat est beaucoup plus chaud et contrasté donc ça aussi dicte des formes.

Ces projets islamiques sont construits par une agence française dans des pays du moyen- orients avec des communautés totalement différente des européennes, alors quels sont les attentes culturelles du public vous avez dû prendre en compte ?

Pour être précis, ces mosquées n’étaient pas construites mais seulement conçues par l’agence. Pour la mosquée de Dammam, c’était voulu qu’elle soit financée par des contributions des fidèles, c’est pourquoi elle s’appelle Jame’Unnas, ça veut dire celui qui rassemble les gens. Mais comment ça a été reçu par les communautés? Le Corbusier disait “Il vaut mieux être architecte que croyant” (Vers une architecture – 1923)(3) , ça ne veut pas forcément dire qu’on n’est pas croyant, mais ça veut dire qu’on peut pousser l’idée au point de dire: Est ce que l’architecte doit réellement être impliqué religieusement pour réussir un projet? Par exemple pour réussir la conception d’un hôpital, faut-il être médecin? Il faut que l’architecte ait une marge de compréhension de ce qui est attendu par une société. Là, on a beaucoup écouté les personnes qui étaient en face de nous, qui nous ont expliqué comme ça devait fonctionner, qu’est ce que les communautés attendent de cette mosquée, et quel est son rôle dans le parc. Nous avons voulu faire un espace très priant, qui invite à la prière, et qui rassemble les fidèles.

Donc est ce que vous pensez que vous avez donné – à travers ces projets – une autre vision des mosquées modernes. Et comment vous voyez le rôle de l’architecte dans la transformation des villes et des communautés, surtout dans ce cas ?

Je peux dire modestement qu’on attend qu’elles soient construites pour voir leur impact, on ne peut pas préjuger. Mais ils ont eu un très bon accueil chez les décideurs et les hautes autorités religieuses, il ont trouvé la mosquée de Dammam très bien, et elle avait en plus une vocation sociale dans l’intégration des immigrants musulmans en Arabie Saoudite. Donc l’idée d’un édifice religieux et aussi socio- culturel c’est quelque chose de très intégrateur, et nous, on a beaucoup aimé l’idée qu’il y a une envergure et une ambition spirituelle et sociale à ce projet , ça a beaucoup été apprécié. En fin de compte l’Islam a une vocation sociale. Par exemple au Bahreïn – qui est un pays que j’adore – , vous allez dans la veille capitale Muharraq, et vous voyez qu’il y a des mosquées qui ont été entièrement financées par des commerçants qui pensent qu’ils ont un dû vis à vis de la société, et que ça fait partie de la culture musulmane. Donc c’est important pour moi de travailler avec ces personnes qui ont un regard très profond sur la spiritualité et le rôle de l’Islam dans la société.

Est-ce que vous considérez que ces projets ont représenté un défis majeurs pour vous? puisqu’il avait des attentes et que les gens ont investi beaucoup d’argent pour que ces mosquées voient le jour.

Beaucoup de projets sont des défis, mais les défis les plus grands sont des projets qui ont une part culturelle et cultuelle symbolique. Et là il faut toujours accepter qu’un architecte se confronte à “l’Opinion” pour savoir comment ça se passe. Pour le cas des mosquées, il faut les voir vivre, et voir comment il seront reçues.

C’est exceptionnel d’avoir de la chance de travailler sur des lieux de culte comme architecte, après quand on est sur chantier c’est une autre histoire, parce que personne n’accepterai qu’il y a quelque chose qui n’est pas bien faite ni dans une mosquée ni dans une église. Par exemple je continue toujours à aller à l’église du 15ème (Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance), notamment pour l’entretien mais aussi pour voir comment elle est reçue. Au départ les gens ne comprenaient pas le cube, ils trouvaient que l’intérieur est très priant comme une église traditionnelle, mais l’extérieur, ils le trouvaient très abstrait.

Parmi tous les projets de votre parcours, lequel vous a donné le plus de satisfaction ?

L’église très fondamentale pour moi, c’est pas moi qui l’a conçue à l’époque parce que je n’était pas encore associée mais j’ai suivi le chantier, elle m’a beaucoup appris le « Less is more » de MVDR, et de savoir que dans un lieu de culte, si on veut que la spiritualité arrive, il faut “Tendre à l’épure”, ça veut dire reproduire dans la réalité tout ce qui est dessiné au 100ème dans sa pureté, sans qu’il y est un détail inutile.

Parfois l’architecture est un art de la soustraction plutôt que de l’addition, c’est à dire aller vers l’essentiel, et se débarrasser de tout ce qui est superflu, et donc ça a été un très riche enseignement pour moi à cette époque où j’avais une petite trentaine d’années. Après, les autres projets qui m’ont vraiment marqué, il y a le théâtre national de Bahreïn(,15) sue lequel j’ai beaucoup travaillé avec grand plaisir, avec René Henri(16), parce que je voyais arriver la dimension culturelle dans les pays du Golfe, qui est maintenant plus progressée. Il y a aussi la tour Rotana qui a beaucoup compté dans ma vie d’architecte, et il y a – ça va beaucoup t’étonner – le centre hospitalier Sainte-Anne, j’ai travaillé sur son schéma directeur qui va sur plusieurs hectares au cœur de Paris, et sur 2 bâtiments psychiatriques, l’un est nouveau et l’autre a subit une réhabilitation lourde. Il y a peut être d’autres projets que je n’ai pas cité et qui étaient superbes, mais j’ai essentiellement parlé des projets déjà réalisés, car pour moi le crash-test c’est quand ils sont faits et comment la société les reçoit.

Comment vous percevez votre carrière d’ici 10 ans en avant? quels sont vos futures projets?

Franchement il y a un pays qui me passionne, c’est l’Arabie Saoudite, parce que c’est un pays qui est en pleine mutation et je pense que sa mutation va avoir un rôle important dans les mutations de plusieurs pays arabes, et je trouve que ce qu’ils font dans plusieurs projet est très intéressant, donc j’aimerai beaucoup travailler là bas sur une architecture qui arrive à reproduire une identité moderne et contemporaine des pays arabes. Il y a aussi l’Egypte, ces deux pays investissent beaucoup dans l’espace public, et c’est un grand marqueur de commencer de prendre conscience qu’un bâtiment n’est pas juste pour ceux qui l’ont financé ou qui vivent dedans, mais il a une contribution à la société, et moi à mon époque il y avait une conscience que tout ce qui est moderne est forcement occidental, et je trouve qu’aujourd’hui il y a un changement de paradigme , et beaucoup de cultures et de civilisations peuvent amener leur contribution à la modernité, et que la modernité n’a pas qu’une seule forme. ça me plairait beaucoup de travailler sur la manière dont ces pays peuvent informer la modernité, peuvent créer une nouvelle modernité, et peuvent avoir une identité moderne, avoir un style, une approche, un art de vivre, un art de ville, et un art de voir les choses, qui ne soient pas une importation. Si on dit qu’il n’y a qu’un mode de fabrique de la ville, toutes les villes vont se ressembler, et comme j’aime beaucoup voyager pour voir la diversité du monde, je pense qu’il ne faut pas qu’il y ait une seule modernité, il ne faut pas non plus que ça soit un pastiche du passé. Alors la question est comment on peut réinventer des modernités qui soient de telle région ou de tel climat, et est ce que la modernité est capable de restituer l’extraordinaire diversité du monde pour les siècles à venir ?

Quels conseils donnez-vous à une jeune fille qui vous regarde comme une source d’inspiration?

La première chose que je dirais, c’est le point de départ de toute ma vie d’architecte, qu’il y a toujours un choix décisif. Dans ma vie il y avait un moment où j’ai décidé de dire que quelque soient les obstacles, les difficultés et les nécessités de travailler très jeune, à un moment il faut se débrouiller pour consacrer beaucoup à son métier et ne pas accepter de faire des choses avec une demi-mesure. Dans l’architecture il faut aller à fond, pas de se complaire dans des agences où on n’est pas assez contents de ce qu’on fait. Il faut faire des choix clairs et être convaincu qu’on est en train de donner toute la mesure de ce qu’on a envie de faire. Alors je la conseillerai de partir de l’agence où elle s’ennuie, peut être y aurait-il des incertitudes financières, mais bats-toi pour avoir le meilleur.

Propos recueillis par Belkis DRIDI

* Source des images : architecturestudio.fr

Réferences

(1) La ville radieuse: éléments d’une doctrine d’urbanisme pour l’équipement de la civilisation machiniste, Le Corbusier, 1935, Collection : Architectures, Ed. Vincent, Fréal & Cie, 300 pages

(3) Vers une architecture, Le Corbusier, 1923, Les Éditions Crès Paris, 230 pages.

(4) Paul VIRILIO (1932-2018), philosophe, urbaniste, et théoricien français connu pour ses réflexions sur la vitesse, la technologie et leur impact sur la société et l’urbanisme.

(5) « Temps sauvage et incertain », Exposition organisée en 1989 par Patrice Goulet et Luciana Ravanel, à l’Institut Français d’Architecture (IFA). Elle a mis en lumière des projets innovants de 25 architectes internationaux, comme Jean Nouvel, Dominique Perrault, Renzo Piano, Zaha Hadid, et Rem Koolhaas.

(6) Martin Robain (1943), Architecte et fondateur d’Architecture-Studio en 1973

(7) Rodo Tisnado , Architecte associé à Architecture-Studio depuis 1976

(10) Marc Lehmann, Architecte associé depuis 1998 et président d’Architecture-Studio depuis 2020.