Les étudiant(e)s de l’ENAU ont largement contribué à alimenter la colonne consacrée au Passé dans la nef principale de l’Ecole d’Architecture et du Paysage de Versailles. L’idée des commissaires conjoints de l’exposition (Sana Frini et Philippe Rahm) réalisée pour la BAP (Biennale d’Architecture et du paysage d’île de France) est que face à l’inéluctable réchauffement climatique largement dû au recours aux énergies fossiles, l’architecture du Nord – mais qui a, comme on le sait, servi de modèle au Sud – doit s’« inspirer pour bâtir le futur autant de la culture contemporaine de l’Europe du Sud ou du nord de l’Afrique que celle plus ancienne, d’avant l’usage de l’air conditionné. »2 Il s’agit donc de « faire migrer en France toutes les solutions architecturales que l’on trouvait en Afrique du Nord, dans le sud de l’Espagne, en Inde, au Portugal ou en Italie avant l’arrivée de l’air conditionné afin de pouvoir résister aux températures qui montent, à la sécheresse, aux inondations, aux incendies qui vont devenir (son) environnement matériel. »3

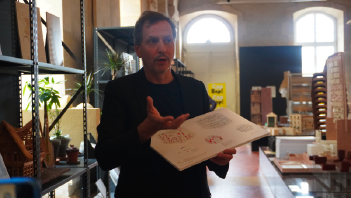

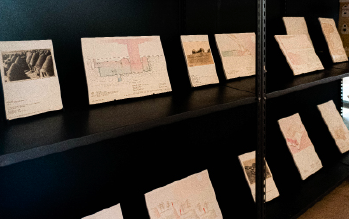

Dans ce contexte, les commissaires ont sollicité plusieurs universités de par le monde pour que leurs étudiants réalisent des dessins et des analyses climatiques de dispositifs vernaculaires architecturaux, paysagers et urbains des régions du Sud. Aya Sellami, Amani Naija, Feriel Mesbah, Yosr Ammar, Mariem Chouchani, Hosni Al Jamal, Mariem Chalbi, Mohamed ben Othmen, Oumaïma Meliane, Imen Zitoun, Raya Najet Rebaï, Issra Messaoudi, Lina Kallel, Oumaïma Beji et Mohamed Yassine Ayeb ont étudié les comportements thermiques des troglodytes de Matmata et de Chenini, d’un ksar de la région de Tataouine, d’un atelier de tissage de Jerba, de l’oasis et du réseau viaire de Nefta, des passages couverts de Tozeur et de différentes composantes de l’habitat de Nefta, Bulla Regia et Sidi Bou Saïd.4 A travers ces analyses, on voit comment, outre les dispositifs d’écran contre les rayons solaires ou de rafraîchissement par évaporation de l’eau, des phénomènes comme la géothermie, la stratification thermique, l’effet Venturi ou l’inertie thermique étaient utilisés par nos ancêtres pour lutter contre la chaleur et garantir des espaces habitables.

Ces planches ne sont pas seules. Avec les autres dessins mais aussi objets collectés par les commissaires, elles forment un très beau panorama sur le génie déployé par les êtres humains dans les régions du Sud pour vivre dans des climats trop chauds qu’ils soient méditerranéens, tropicaux, subtropicaux, désertiques ou équatoriaux. S’ils donnent, exposés ensemble dans la nef centrale, un peu le vertige, ils sont tous consignés dans le catalogue de l’exposition et peuvent donc se prêter à un examen plus lent.

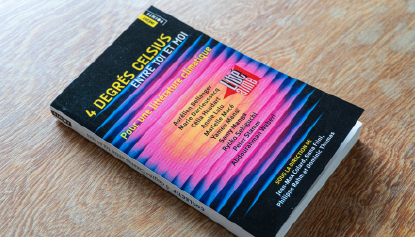

La Tunisie a été largement représentée dans la BAP. Par Sana Frini de l’agence Locus (Mexico) qui a assuré le co-commissariat de l’exposition, par Younes Ben Slimane dont le film est projeté en boucle dans un dialogue avec un autre Sud – celui de Manuel Munoz Rivas – dans la partie Manifeste, par les étudiants de l’ENAU qui ont largement contribué pour la section Passé, par Souleïma Fourati et Chacha Atallah dont les projets ont été retenus pour la section Présent, par Yamen Manaï avec son « Un possible poème » qui participe à un recueil de nouvelles Pour une littérature climatique.5

Pour la Tunisie, cependant, plusieurs interrogations demeurent ou émergent et révèlent les chantiers qui attendent les architectes, les urbanistes, les paysagistes qu’ils soient professionnels, enseignants, étudiants ou chercheurs.

Ainsi, que faire pour s’inspirer de cette architecture vernaculaire du Sud tunisien pour penser son architecture d’aujourd’hui ? On peut aussi se poser la question de savoir si cette architecture peut aussi « alimenter » une pensée de l’architecture des grandes villes côtières comme Tunis, Nabeul ou Sousse confrontées, elles aussi, à la hausse des températures ? Et enfin, autre question lorsqu’on lit ce passage introductif du catalogue co-écrit par les deux co-commissaires :

Le réchauffement climatique en cours produit une migration progressive des climats de l’équateur vers les pôles de l’ordre d’un peu plus d’un mètre par heure. Cela signifie que le climat de l’Afrique du Nord d’autrefois va être celui de l’Europe de demain ; celui de l’Afrique du Nord va devenir celui de l’Afrique équatoriale, tandis que celui de l’Afrique équatoriale connaîtra quelque chose d’inconnu, d’extrêmement chaud et en réalité inhabitable pour les humains.6

Face à ce « glissement progressif global du climat »7, si le Nord s’organise aujourd’hui pour puiser dans les solutions de nos latitudes, ne devons-nous pas nous aussi nous tourner vers des latitudes plus au Sud pour penser notre architecture de demain ?

Par Olfa Meziou, Enseignante ENAU – Chercheur ERA

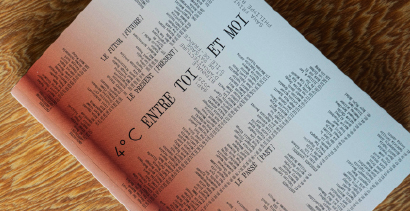

1 - Titre donné à la partie Passé dans le catalogue de l’exposition : Sana Frini et Philippe Rahm, 4° C entre toi et moi, Actar Publishers, avril 2025, 311p. 2 - 4° C entre toi et moi, Catalogue de l’exposition, opus cité, p.21. 3 - Ibid 4 - Les étudiant(e)s ont été suivi(e)s et soutenu(e)s par les enseignantes Narjess Ben Abdelghani, Alia Bel Haj Hammouda, Alia Ben Ayed, Imen Landoulsi et Olfa Meziou. 5 - Sous la direction de J.-M. Colard, S. Frini, Ph. Rahm et Dominic Thomas, 4 degrés celsius entre toi et moi. Pour une littérature climatique, Editions Points / ENSA Versailles, mai 2025, 215p. 6 - 4° C entre toi et moi, Catalogue de l’exposition, opus cité, p.20. 7 - Ibid.

Article paru dans Archibat n°64 – Juin 2025, vous pouvez le commander ou vous abonner en ligne : https://archibat.info/shop/