Un contexte métropolitain gentrifié, congestionné et étalé

Un contexte métropolitain gentrifié, congestionné et étalé

Aspects méthodologiques de la prospective et de l’aménagement urbain

La prospective est une démarche d’exploration des futurs possibles. Elle analyse les politiques et stratégies ainsi que les tendances lourdes et pratiques performantes, en vue d’alimenter une matrice systémique et morphologique permettant d’identifier les scénarios plus ou moins souhaitables et probables à un horizon déterminé.

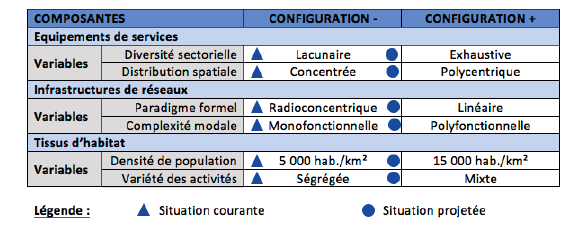

Depuis l’antiquité la polis est considérée comme le lieu de la multitude (à l’image d’un grand corps constitué par l’ensemble des corps de ses habitants) et comme le lieu du bien-être (en opposition à la nature où sont présents tous les dangers). Plus récemment, des auteurs comme Kevin Lynch (The image of the City, 1964) ou Gordon Cullen (Concise Townscape, 1961) ont proposé des analyses ayant permis d’identifier (i) les équipements de services, (ii) les réseaux d’infrastructures, et (iii) les tissus d’habitat, comme les outils fondamentaux de l’aménagement urbain, les composantes systémiques des villes.

Configurations courantes du Grand Tunis et performances associées

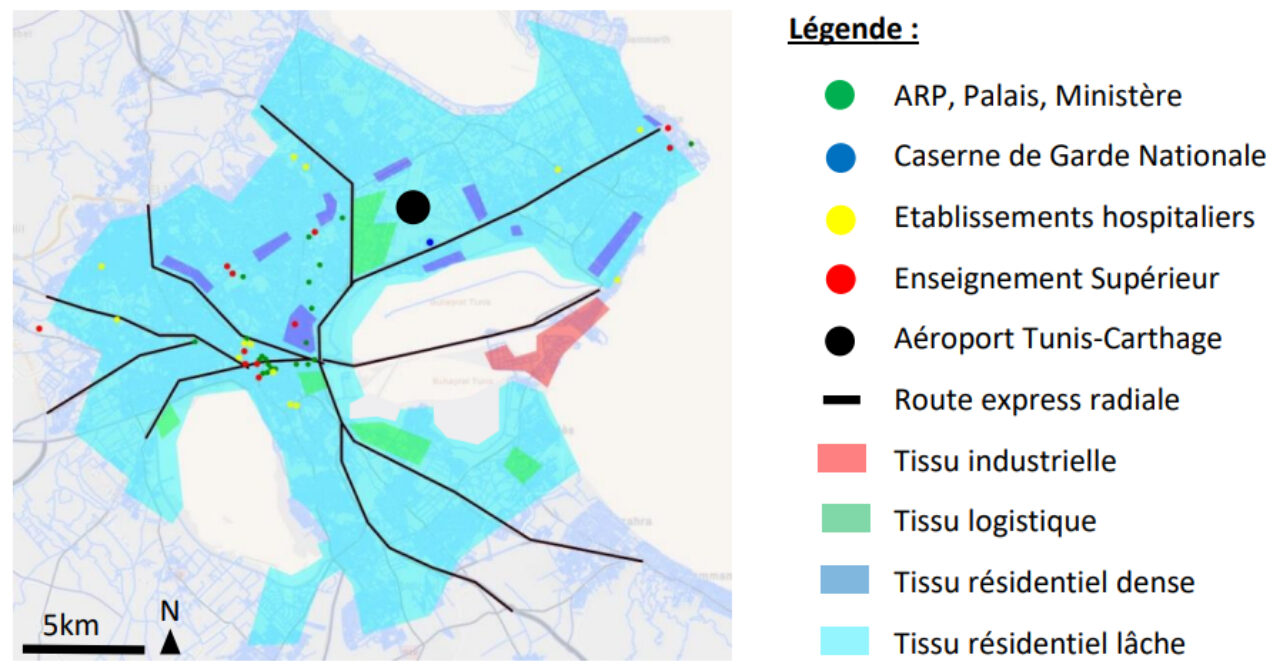

Le Grand Tunis a depuis le Protectorat, affiché une concentration des équipements de services d’échelle nationale aux abords du centre historique. A partir des années 1970, une vague de désengorgement a mené à la relocalisation notamment d’universités dans les périphéries et de ministères vers les quartiers des Berges du Lac et du Centre Urbain Nord. La concentration reste tout de même forte au niveau de l’hypercentre, favorisant la gentrification, soit l’éviction des activités résidentielles (notamment des plus démunis) et la prévalence d’activités administratives. Cela provoque la désertion de plusieurs quartiers de nuit, en faisant des lieux privilégiés pour la prolifération de la délinquance et la criminalité.

L’échelle primaire du réseau d’infrastructures routières du Grand Tunis déploie des routes express radiales (partiellement doublées d’un réseau de tramway) traversées par des concentriques (ne présentant que des voies de voitures), toutes dépourvues de bandes de stationnement, pistes cyclables ou trottoirs dignes de nom. Issu de l’urbanisme médiéval européen organisant l’espace pour exprimer sa conception centralisatrice de la décision et des richesses, le réseau radioconcentrique est consubstantiel de la massification des équipements au centre, impliquant un faible rapport de surfaces entre centre(s) et périphéries, donc une forte disparité de connectivité (densité de réseau). Limitant la capacité à développer des transports collectifs loin du centre, il impose l’usage de modes individuels, exacerbant la congestion de la circulation. Une note de stratégie sectorielle du ministère du Transport (2019) démontre que la baisse de productivité induite nous coûte 2% du PIB.

Le tissu d’habitat dans le Grand Tunis est caractérisé par une très forte prévalence (autour des 90 %) des typologies individuelles dont les densités varient entre 30 (UAc1 : isolé ou jumelé) et 60 logements par hectare (UAc3 : bande continue ou groupées). De cette manière, le Grand Tunis accommode en 2023 près de 2,7 millions d’habitants sur 451 km², affichant une densité de population urbaine de 5 960 habitants par km² (19ème édition du Demographia World Urban Areas). En augmentant sa surface urbanisée, le Grand Tunis multiplie la consommation de milieux naturels et ruraux, favorise la ségrégation socio-spatiale et augmente la consommation de matériaux de construction et d’énergie ainsi que les émissions polluantes.

Orientations prospectives pour un Grand Tunis performant

Configurations recommandées pour un Grand Tunis durable

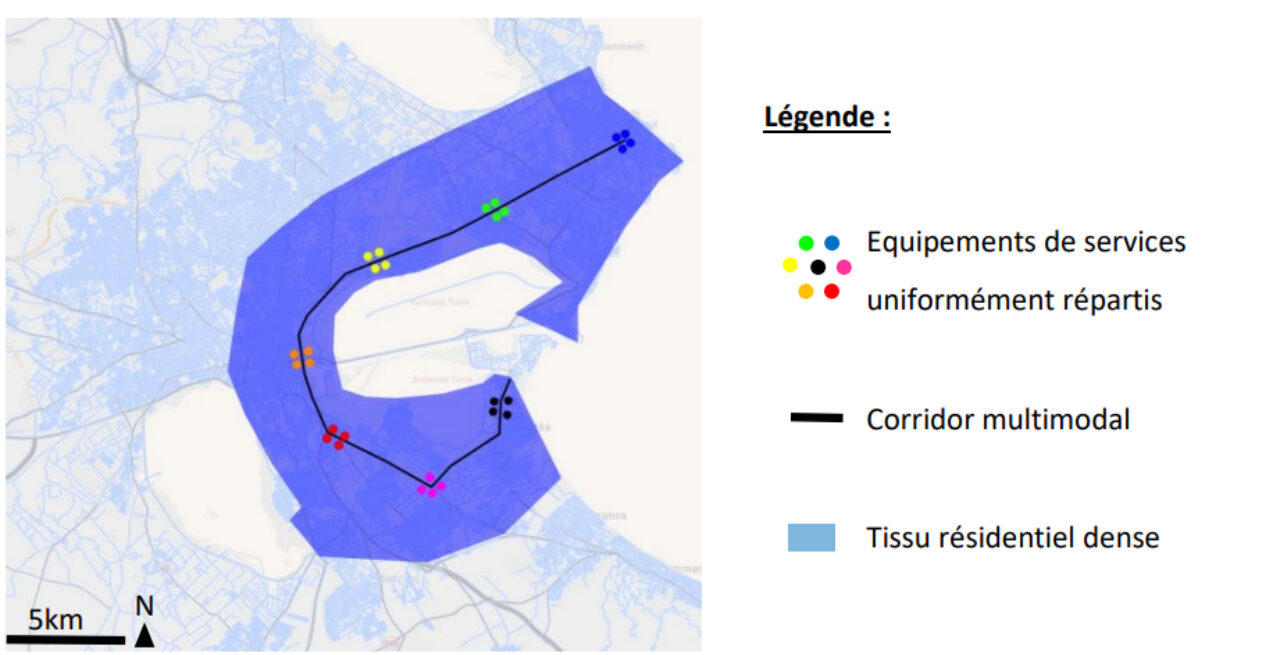

Le Grand Tunis se développant autour du Lac de Tunis, la médiane le long de laquelle les équipements de services publics seraient à relocaliser pour en faire une métropole polycentrique, s’étirerait entre la Marsa et Radès, en passant par l’Aouina, Charguia 2, Tunis Centre, Bellevue, et Ben Arous. Pour équilibrer le Grand Tunis, ces 7 lieux seraient à valoriser équitablement en implantant en chacune, une plateforme (hub) d’équipements de services fondamentaux relatifs aux secteurs d’activités considérés comme droits humains : Gouvernance, Sécurité/Défense, Santé/Hygiène, Instruction/Culture, Alimentation/Finance, Logement/Tourisme, et Transport/Télécommunications. Cette disposition garantit que chaque ville de la métropole dispose d’un bien public assurant son intégration dans le projet d’aménagement, l’érigeant au rang de centralité et non plus une banlieue.

Le corridor linéaire primaire structurant le réseau d’infrastructures de la métropole relierait ces 7 plateformes en intégrant une allée centrale (marchés, jardins, stationnement, etc.) bordée de voies de tramways, bus, voitures et parking, de pistes cyclables et de trottoirs aménagés (bancs, poubelles, éclairages, végétations, fontaines, toilettes publiques, bornes de vélos, défibrillateurs, outdoor wifi, etc.). Les réseaux enterrés visitables doivent aussi collecter les pluies pour limiter les inondations et contrer la sécheresse. Les axes secondaires partent de part et d’autre de ce corridor primaire (d’une trentaine de km) sur une distance faisant que la largeur totale des deux bandes (de part et d’autre du corridor primaire), avoisine les 6 km. Il est aussi évident que le nombre de voies et de pistes cyclables, ainsi que la largeur des trottoirs, diminue aux échelles secondaires et tertiaires.

Le tissu d’habitat de ce Grand Tunis durable devrait croitre verticalement pour atteindre les 10 000 habitants par km². Puisque sa surface est à réduire de près du tiers (de 451km² km à 180 km²) et que sa densité actuelle est la moitié du standard global (Convergence MENA, Banque mondiale, page 39), il s’agit de densifier les abords du corridor d’un facteur 6. Autrement dit, sur cette bande de 6 km autour du Lac devrait à l’avenir accueillir des ilots d’immeubles polyfonctionnels (habitat collectif en bande continue ou groupé) d’une hauteur comprise entre R+4 et R+8 pour atteindre la densité ciblée (dans 180 km² il y a 30% de routes et 120 km² utiles, avec 2 des 6 étages recevant des logements de 120 m² intérieurs et 120 m² extérieurs et communs pour 3 personnes, il est possible de compter 3 millions de personnes sur 240 km², soit une densité de 12 500 habitant/km²). Cette configuration laisse de la place pour intégrer des commerces au rez-de chaussée et des bureaux aux étages (industrie 4.0 non polluante dans une ville propre). Les jardins à chaque étage diminuent les ilots de chaleur.

Vers une politique nationale d’aménagement de métropoles durables

L’élaboration d’une politique nationale pour des métropoles durables requiert une gouvernance participative, où chaque partie prenante apporte sa contribution (régulation des institutions publiques, investissements des acteurs privés, mobilisation communautaire de la société civile, et solutions techniques des experts) dans le cadre d’un dialogue intersectoriel à toutes les phases (diagnostic, scénarisation, mise en œuvre, suivi et évaluation). La politique proposerait des orientations à traduire en stratégies métropolitaines tenant compte des particularités locales : des schémas directeurs d’aménagement métropolitain (pluri-décennaux) à segmenter en plusieurs plans (décennaux) pour chacune des villes concernées.

Par Othman Khaled Architecte ESA, PhD, spécialiste en développement urbain

Article paru dans Archibat n°63 – Février 2025, vous pouvez le commander ou vous abonner en ligne : https://archibat.info/shop/